强二线城市,困在人才焦虑中 二线城市人才引进政策

作者:chunzhi 发布时间:2023-10-07苏州和杭州,拼命建高校

丰富或匮乏,7座城市存量资源各异,但不容忽视的是,要将城市存量的高教资源转化为比较优势、竞争优势,体制机制的完善、营商环境的优化等缺一不可。

对于存量人才数量多的城市来说,如何留住毕业生是最大的课题。

2016年,武汉市人才净流入率为-0。4%。为扭转颓势,武汉市于2017年开始实施“百万大学生留汉人才新政”,在落户、租房补贴等多方面出招。在招聘中,最低年薪标准被写进合同。对初次就业的大学毕业生,试用期满后的最低年薪:大学专科生4万元,大学本科生5万元,硕士研究生6万元,博士研究生8万元。

一年之后,效果立竿见影。留汉毕业生从不到15万上涨至28万人。2017-2021年,人才净流入占比分别为0。0%、0。8%、0。1%、0。2%、0。5%,跻身中国最具人才吸引力城市前十。

在校大学生超百万的成都,凭借近年城市宣传、创新产业发展等,青年人才吸引力不断提升。中国人才吸引力10强城市榜单显示,成都人才吸引力排名第六位,是西部唯一上榜的城市。根据成都发布的数据,成都人才总量达622。32万人、居全国第4位;着力引聚青年科技人才,吸引落户青年人才近70万人。

“城市需要加强对本地人才的培养和留用,提升其就业和发展的机会。比如加强各类人才市场的建设和信息资源共享,提供更多的就业信息和职业规划支持,帮助人才更好地了解城市的发展前景和就业机会,减轻人才选择和定位的困惑;加强城市的软环境建设,提供更好的教育资源、医疗保障、居住环境、社会保障等公共服务,提高人才的生活品质和安全感,增强其留在城市发展的意愿。”Co-Found智库研究负责人张新原对记者说。

而对于非教育大市的经济后起之秀来说,除了想尽办法吸引人才,“拼命建大学”也正成为潮流。

杭州就是明显的例子。坐拥61万大学生,47所普通高校,数量均为武汉的一半左右,也远不及成都、南京等地,除浙江大学之外相对缺乏名校。

今年8月,浙江召开首次高等教育强省暨高水平大学建设工作推进会,在杭州增设或扩建大学势在必行。位于杭州的中法航空大学在9月招收首批本科生,正式投入使用。

强二线城市中,学生最少的苏州更是着急。

近些年,苏州已积极引入中国人民大学苏州校区、南京医科大学姑苏学院、东南大学苏州校区、南京医科大学姑苏创新研究院、河海大学苏州研究院、中国中医科学院大学、昆山杜克大学和西交利物浦大学等科教资源,“最强地级市”拼命升级短板,以求在人才争夺中寻得更多先机。

中国金融智库特邀研究员余丰慧建议,对于强二线城市来说,人才争夺战愈演愈烈,各地人才需求也较为同质化。想要提高城市吸引力,城市需要提高自己的教育、文化、娱乐等公共服务水平,同时制定差异化的人才政策。“尽管各地人才需求同质化,但是每个城市都有自己的特色和优势,可以建立人才互动机制,促进人才流动和交流。同时,可以推动高校和企业之间的合作,建立人才库和人才共享机制。”

王音棋新闻联播首位

王音棋新闻联播首位 工人带瓦刀进站被拒

工人带瓦刀进站被拒 中南大学一校友向母

中南大学一校友向母 城管干部出轨女下属

城管干部出轨女下属 厦航员工在女厕偷拍

厦航员工在女厕偷拍 一家三口五一出游被

一家三口五一出游被 淄博0.85米志愿者喝

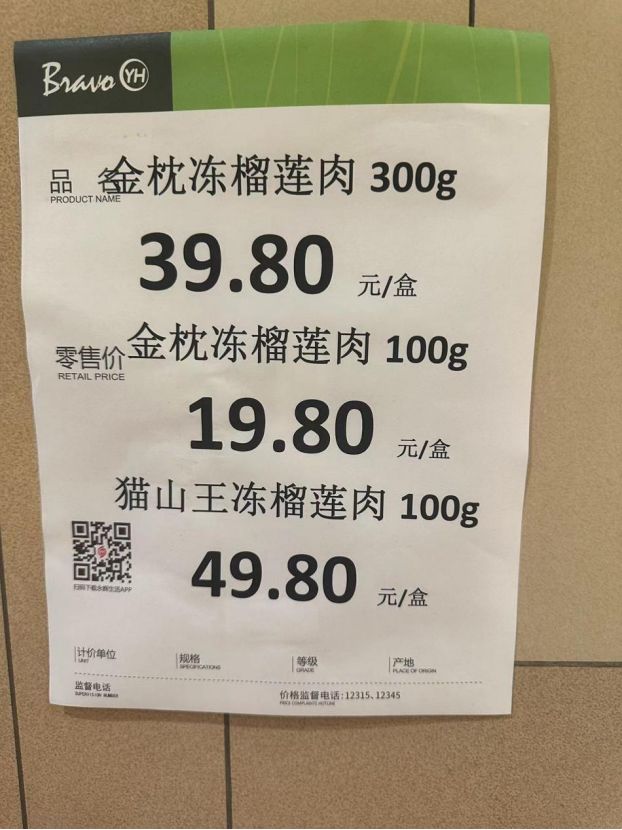

淄博0.85米志愿者喝 榴莲价格暴跌!大降

榴莲价格暴跌!大降 篮协:李春江禁赛5年

篮协:李春江禁赛5年 五一放假安排2023

五一放假安排2023