何时能回归正常生产生活?官方回应 何时能回归正常生产生活

作者:chunzhi 发布时间:2022-10-14梁万年:从全球比较来看,我国的防控是最具成本效益的

发布会上,记者提问:今年散发疫情对于社会经济带来一定程度影响,请问如何看待这样的影响?如何来算防控的成本效益?

梁万年表示,全球各国都会受到疫情的影响,特别是疫情会对经济的发展产生的影响,任何一个国家都不例外。疫情防控的一个目的就是要尽可能的避免和减轻疫情所带来的对经济发展的影响。但是由于新冠疫情持续了近三年,这在人类的疾病,尤其是大流行的疾病史上也是罕见的,持续时间这么长,而且病毒在反复变异,传播速度在加快等这些特点,疫情的防控措施就会随之发生相应变化和调整,也难免会对经济发展产生一定的影响。这也就是为什么我们国家在坚持我们“外防输入、内防反弹”的总策略,坚持“动态清零”总方针下,特别强调要科学防控、依法防控、精准防控,目的是通过科学、依法、精准的防控来最大限度减少疫情、减少疫情防控措施对经济社会带来的不利影响。

实践证明我国的防控是科学有效的,从全球比较来看也是最具成本效益的,无论在防控效果还是经济发展上所取得的成效在全球是领先的,同时有效平衡了疫情防控和经济发展的关系。

衡量防控成效其实是有不同的指标,如果从成本效益的视角来衡量防控成效,如何来算效益?如何考虑成本?又是一个重要的命题。比如说在算效益的时候,怎么算?应该用动态的视角来看效益,应该算整体的效益账,总体的成本账。我们考虑效益,不仅仅是经济上的得与失,还要算健康账,特别是民生账、社会账,要用动态眼光来算账,简单的说算大的成本效益账,因为这是人类面临的大流行疾病,必须是这种视角来算。从公共卫生角度来看,在大流行的疫情面前,保障更大范围、更长远、更大人群的利益,是最符合成本效益的。各国都在努力平衡这种成本和效益。在这种情况下,权衡是要基于各国的文化、防控的理念和条件来做出。

国内外关于新冠肺炎后遗症的最新研究有什么样的结论?吴尊友回应

关于新冠肺炎后遗症,吴尊友介绍,新冠后遗症又称新冠长期症状。世界卫生组织2021年10月公布的临床病例定义,新冠后遗症通常发生在感染新冠发病后的3个月内,可以是急性感染康复后出现某些新症状,或者原先急性感染期某些症状持续存在,症状至少持续2个月。这些症状可以反复发生,并且无法由其他诊断来解释。

根据全球研究结果,新冠后遗症覆盖范围较广的健康问题,包括:乏力或疲倦、思维障碍或不能集中精力、呼吸急促或困难、头痛、头晕、心跳加速、胸口疼痛、咳嗽、关节或肌肉疼痛、抑郁或焦虑、发热、嗅觉或味觉丧失,等等。这些症状可以持续数周、数月甚至更长时间。

新冠后遗症常见于重症病例,但也可以发生在轻症病例。一般来说,接种过疫苗的人,感染新冠后患后遗症的风险要远远低于那些没有接种过疫苗的人。

预防新冠后遗症最好的方法就是预防新冠病毒感染。因此,我国继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针,不仅是控制规模化疫情的重要策略手段,也是我们预防新冠的重要方法。

有记者提问:目前有不少国家是被迫躺平,请问从各国确诊的病例和病亡人数来看,实际情况是怎样的?能否介绍一下我国和全球其他国家在新冠肺炎感染率、死亡率等指标的对比情况?

针对这一提问,吴尊友介绍,新冠流行近三年,全球每个人都受到了不同程度的影响,从发病和死亡两个指标看,相比较而言,中国人受到新冠的影响是全球最小的。

从两个视角来比较,一个和美国进行比较,一个和全球进行比较。截至10月10日,世界卫生组织网站公布,美国累计报告病例95,260,865人,死亡1,050,195例。

中国本土累计报告确诊病例254066,无症状感染者755048,感染总数1009114例,死亡5226例。中国本土的新冠感染率每10万人口70人,是美国的1/483;中国本土的新冠死亡率每10万人口0。4人死亡,是美国的1/785。

中国人口占全球的比例是18。32%,新冠发病数占全球的比例是0。16%;按照百万人口计算发病率,发病率是全球的1/112;死亡人数占全球的0。08%;按照百万人口计算死亡率,死亡率是全球的1/229。

无论是与美国疫情防控效果进行比较,还是与全球总体疫情防控效果进行比较,中国都是绝对的优等生,我们没有理由不自信,没有理由怀疑我们的防控策略。

有记者提问:大家都期待疫情早日结束,尽快回归正常的生产生活,我们还需要多久,还需要做哪些充分的准备工作?

对此,梁万年表示,我们都期盼疫情能够早日结束,能回归到像2019年以前那样正常的生活。现在总体来看,我们的疫情防控取得了阶段性的成效,我们看到了胜利的曙光,但是还并没有达到胜利的彼岸。我们还是要继续努力来做好相应的防控工作。最终疫情彻底结束或者我们彻底战胜疫情,需要综合考虑这种病毒的变异、疾病的感染谱、严重度的变化,以及卫生健康系统的抵抗能力,包括我们的防控能力、救治能力,以及社会公共卫生的干预措施这几个方面要达到一个平衡的状态。我们现在正处在这个窗口期,有几项工作是需要进一步做的。

一是当前要坚定信心、统一思想,坚持我们的总策略、总方针是非常重要的,抓住这个“窗口期”,我们再坚持,坚持才会胜利,坚持定能胜利,信心可能比黄金更为重要。这一点非常重要。

二是刚才董小平教授说的,我们要加强疫苗接种,特别是对老年人的疫苗接种,防止重症、防止死亡。

三是加强防控、救治能力的建设和相应准备。比如防止医院资源被挤兑,怎么在规模性疫情下能够快速进行管控和一些防护用具的供给。

四是发挥科技作用,在更有效的疫苗、在更有效、更可及、更简便使用的药物研发、生产、供应方面还要加大力度,现在在药物上已经看到了一些曙光。

五是做好相应物资储备和保障,包括疫情防控物资的储备,也包括保证正常生产生活的物资储备。

六是强调快速、精准,强调防止“一刀切”,防止“层层加码”的现象。

如果这些综合起来做,坚定信心,我们一定能最终战胜疫情。

死掉的螃蟹不能吃,

死掉的螃蟹不能吃, 致敬平安归来震中24

致敬平安归来震中24 81岁老教师直播讲物

81岁老教师直播讲物 商户进价1.2元土豆卖

商户进价1.2元土豆卖 广东调查省运会决赛

广东调查省运会决赛 拜登回应佩洛西窜台

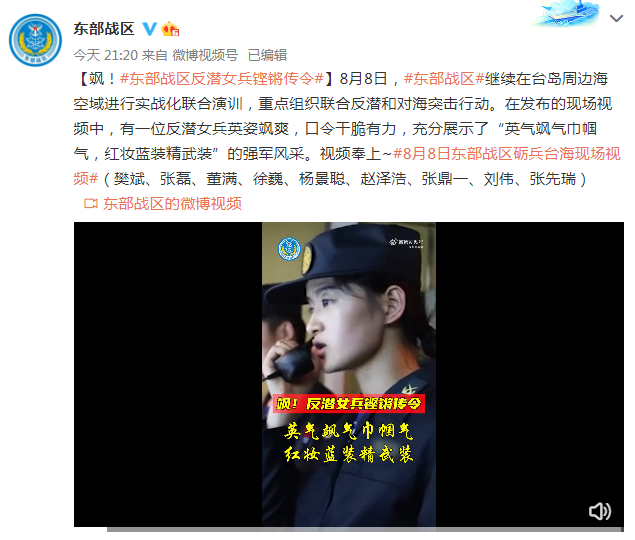

拜登回应佩洛西窜台 反潜女兵铿锵传令,

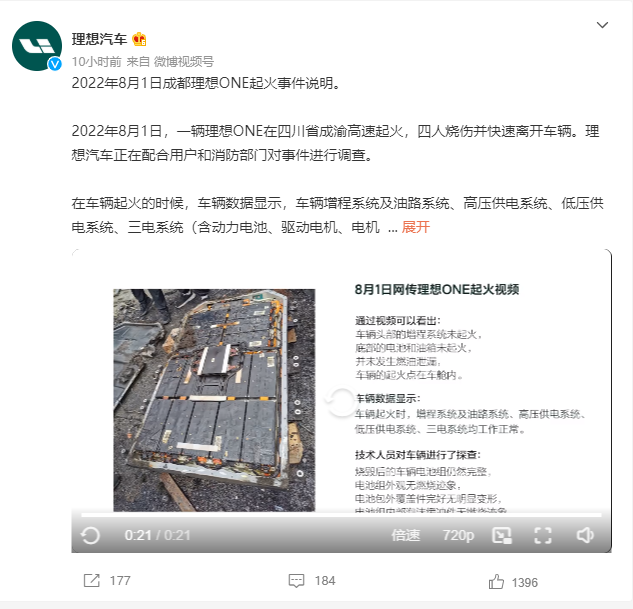

反潜女兵铿锵传令, 理想起火事件说明 官

理想起火事件说明 官 江西幼儿园行凶致3死

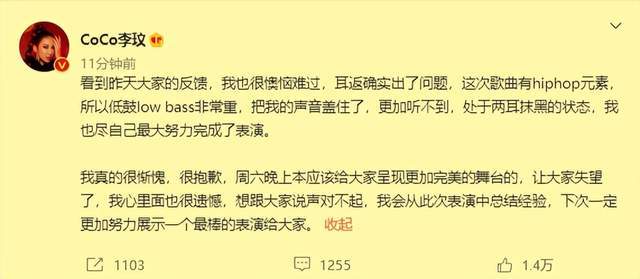

江西幼儿园行凶致3死 李玟回应唱歌跑调 李

李玟回应唱歌跑调 李